![]()

ネットワークとコミュニティ—情報化社会論の二極分化を超えて

2001年11月10日 日本法哲学会発表

まず最初に報告全体の狙いを簡単に申し上げます。第一に、現在存在する情報化社会論を大きく二つの極に分化するものと整理したうえで、そのいずれもが同一の理論的前提に立っていることを指摘したいと思います。第二に、ネットワーク上に存在する「コミュニティ」と呼ばれるものの性質を明らかにすることによって、現在の二つの議論がともに立脚している前提が疑わしいものである点を指摘しようと思います。第三にその上に立って、ネットワーク社会上に生じつつある変化を社会を構成する新たな原理の反映として理解し、それが法システムに対して与える影響を分析することが今後の課題であると主張したいと思います。

それでは始めます。

情報化社会論の二極分化

現在、「情報化」と呼ばれる現象が進行しつつある点については、異論のないところだと思います。それは、具体的には情報技術の発展によって流通する情報の量が爆発的に増加しつつあることと理解されます。このことが社会に対していかなるインパクトを持つか。情報化の進展によってきたるべき社会のイメージは、大きく「ユートピア論」とでも呼ぶべきものと、「ディストピア論」と呼ばれるべきものの二つに分かれているように思われます。

ユートピア論

第一のユートピア論は、技術進化によって透明なコミュニケーション・メディアとしてのネットワークが成立するというものです。そこでは平等な発信能力が個人に保障され、コミュニケーションに対する物理的時間的な制約が弱体化するゆえに、集合的意思決定に対して個人が直接的に参加する直接民主制が現実化する可能性が説かれます。インターネット上の電子会議にタウンミーティングの現代における再生を見るマイケル/ロンダ・ハウベンのネティズン論や、後述するグローバル・ヴィレッジの実現をインターネット上に見出すレヴィンソンの議論はこの典型だということができるでしょう。

マクルーハンは「電子技術による新しい相互依存」によってグローバル・ヴィレッジが生まれると主張した(『グーテンベルクの銀河系』)。レヴィンソンは、テレビ・ラジオなど一方通行的なメディアの時代は「覗き見」の村だったが、internetの普及と発達によってインタラクティブ性が高まり、グローバル・ヴィレッジのイメージが正しいメタファーに近付きつつあると指摘している。

二十世紀が終わるころまでには、マクルーハンのグローバル・ヴィレッジは、年を追うごとに成熟した現実へと発展していくことだろう。

(レヴィンソン 邦訳127)

オンラインのコミュニケーションは、アテネの地方政治、もしくは少なくとも国の立場から言えば、直接民主政治を行なう都市を地球規模で実現するための道を開き始めている。インターネットは既に、数多くの議論の場と機会を提供している。さまざまな分野の指導者がオンラインで参加する場合には、質問を投げかけることさえできるようになった。また、意思統一の実現や評価のためのソフトウェアも、投票をし集計をするためのソフトウェアも、公的一般的なものを問わず容易に入手できるようになった。

(レヴィンソン 邦訳129)

インターネットを直接民主制的な社会運営のユニークな実験場として位置づける傾向が利用者のなかに見られるのは、彼らの影響力に負うところが大きい。国境や地理的な距離が情報伝達の障壁とならないような環境のもとで、直接民主制の実験が展開されるとなれば、社会構造や国家のあり方に大きな影響を及ぼさずにはいられないはずだ。そこに「インターネット民主主義論」ともいうべき議論が提起されるきっかけが生まれたのである。

(廣瀬 130-131)

ディストピア論

一方ディストピア論は、ネットワークは我々の日常を日常たらしめている要素を決定的に欠いており、従ってそれは非=社会であると考えます。我々の社会は人間の課せられた限界を前提として可能となっており、技術発展がその限界を破壊することは、すなわち現代社会の基礎が掘り崩されることとイコールなのです。日常の対極にあるネットワークが我々の世界を侵犯するとき、現在の我々の社会制度はまさに危機に頻するとされるのです。ネットワーク空間が「自分にとって必然的・宿命的な所属の領域」を喪失させるがゆえに、それを基盤として成り立っている個人の自己同一性が解体の危機にあり、さらにそれを基盤としている現代社会が崩壊の危険を迎えるという大澤真幸氏の議論は、この典型だと考えることができます。

同様に、世界全体の秩序の認識とその内部における位置への希求が満たされない現代社会において、ネットワーク内部において物質的有限性の自覚が弱体化し、無限性への幻想が横行するがゆえに、「聖なるヴァーチャルリアリティー」の危険が訪れるとする西垣通氏の論説も同様の趣旨です。このディストピア論は、情報リテラシーの大小が所得格差に直結し、社会が二層分化するというデジタルデバイド論と結合し、暗い社会イメージを現実的なものとして描き出したと言うことができるでしょう。

モノリシックな構造体のイメージ

だがここで私は、一見対立するように思えるこの両者がネットワークを単一のフラットな世界であると捉えることにおいて共通している点をここで強調したいと思います。その社会イメージを「モノリシックな構造体」と述べることができるでしょう。そこでは、社会全体が単一の組織原理によって分節され、階層的秩序として整理されます。分節された各単位では、一定の性質をその全体が共有するものと考えられるでしょう。

このモノリシックな構造体の典型的ビジョンとして、マクルーハンの「グローバル・ビレッジ」を挙げることができます。マクルーハンは、電子メディアが世界的に広がることによって、物理的な村よりもっと大きなスケールで新しい共同体ができると考えていました。服部桂氏は、マクルーハンのグローバル・ビレッジが「世界規模の小さなコミュニティ」という矛盾する性格を持ち、かつ中世以前の原始社会の持つ部族的社会に近い性格を持つものと想定されていたことを指摘し、「インターネットというグローバル・ビレッジには、我々が現代の作法と思っているルールから逆行した、原始的で暴力な現象も起きている」と述べています。そこで想定されているのは、情報技術によって統合と収斂の進んだモノリシックな社会の究極の姿です。

しかし果たして、第一に我々の社会はモノリシックな構造体に収束するべきなのでしょうか。また、現在情報化社会において生じつつある現象は、モノリシックな構造体の見地から十分に記述することができるのでしょうか。ここで私は、インターネット上に存在する「コミュニティ」について述べることで、この問題に答えようと思います。

マクルーハンは電子メディアが世界規模に拡がって人間同士をクールに関与させることで、物理的な村よりもっと大きなスケールで新しい共同体ができ、それが逆に村のような小さなスケールで感じられるというイメージを描いた。(……)マクルーハンがイメージするグローバル・ビレッジは「世界規模の小さなコミュニティー」という矛盾する性格を持ち、かつ中世以前の原始社会の持つ部族的社会に近いものだった。すでにインターネットというグローバル・ビレッジには、われわれが現代の作法と思っているルールから逆行した、原始的で暴力的な現象も起きている。

(服部 96-97)

情報化社会の基本的特徴

「コミュニティ」とその性質

最近サーバ向けOSとして注目を集めているLinuxが代表例ですが、インターネットを支えている技術の多くはフリーソフトウェアと呼ばれるソフトウェア群によって実現されています。詳しくは後述しますが、「フリー」という言葉がそれ自体「自由」と「無償」の両義性を帯びている一方で、ここでの中心が排他的独占の排除という「自由」の側面にあることに注目しておく必要があります。

さて、フリーソフトウェアが排他的独占の排除という基盤の上に成り立っていることは、それを主たる手法として成立してきたクローズドソフトウェア(一般的なソフトウェア商品のことですが)のビジネスモデルが成り立たないことを意味します。開発・改良によって直接的な利益を得ることができない製品がなぜ発展するのか。それを支えているのが、彼ら自身「コミュニティ」と名乗る、ネットワーク上で構成された人間関係です。

コミュニティはメイリングリストなどさまざまな手段を介し、LinuxやFreeBSDといったOSごと、地域ごと、特定のアプリケーションのサポートグループといったように、さまざまな主題を中心として構成されており、その組織原理は様々であるとしか言いようがありません。しかし基本的にそのすべてに共通する性格として、相互扶助原理を基盤とするvoluntary association的性格を挙げることができます。コミュニティは相互扶助のネットワークとして観念されており、たとえ現実的には能力格差のために往々として一方的な扶助関係であるとしても、なおそうなのです。

ネットワーク全体を一つの社会と想定するとき、その内部においてコミュニティのように継続的な人間関係が存続し得ていることを根拠としてディストピア論を反駁することができるように思われます。しかし同時に、ネットワーク上のコミュニティが、地域共同体のような一般的コミュニティと異なる特徴を持っていることにも注目する必要があるでしょう。すなわちそこでは一人の特定の個人がさまざまなコミュニティに同時に所属し活動することが許容あるいは当然視されるという非=排他性が成り立っており、さらに各コミュニティへの参入・からの離脱には非常に強い任意性があります。

この背景には、ネットワークコミュニケーションが持つ相対的匿名性の影響も指摘できる。IPアドレスやユーザ名が(ホストを辿っていけば)ある程度特定可能であることを考えれば、ネットワークが絶対的な匿名空間であるわけではない。

ここで現在のコミュニティが持つ特徴についてもう少し考察する必要があるでしょう。佐藤俊樹氏は、全員の自発的参加や学習による知識習得という前提、そして知識を価値とする観点といったコミュニティの特徴が古典的啓蒙主義と類似していることを指摘しています。そして佐藤氏によれば、自発的結社による最初の近代社会がアメリカであり、従ってインターネットのコミュニティは近代のプロトタイプ的あり方を理想としているのだ、ということになります。佐藤氏はこの点を「原(プロト)=近代の再生」と呼んでいます。氏によれば、「コミュニティの姿に二一世紀の未来社会を見るとすれば、それはすなわち、近代のもっとも原型的な姿に未来の理想像を求めていることにほかならない。私たち日本人がインターネットのコミュニティに憧れるとしたら、私たちは近代的な〈個人〉の社会に憧れているのだ!」ということになります。

インターネットのコミュニティはヴォランティアの『協会』をそのまま『社会』にしようとした。また、そのなかで企業化が望ましい部分はどんどん『会社』化されていく。そうしたあり方自体が、実は、アメリカ社会の基本原理をより純粋な形で実現しようとしたものなのである。インターネットのコミュニティは、良くも悪くもきわめてアメリカ的な存在なのだ。/したがって、このコミュニティの姿に二一世紀の未来社会を見るとすれば、それはすなわち、近代のもっとも原型的な姿に未来の理想像を求めていることにほかならない。私たち日本人がインターネットのコミュニティに憧れているとしたら、私たちは近代的な〈個人〉の社会に憧れているのだ!

(佐藤 226-7)

ここで我々は、そのようなコミュニティがかつて実在したかと問うことも可能でしょう。すなわち我々が夢見ているのは、「まだ見ぬ近代」なのではないかと。しかしより重要なのは、佐藤氏の指摘しているvoluntary associationsの複数性が、複数の州=会社の並立という把握に示されている通り、同種のものの複数性でしかないことです。実際に我々がアメリカから見出すべきなのは、まさにアレクシス・トクヴィルが指摘した通り、自発的結社の氾濫とでも呼ぶべき現象です。トクヴィルが指摘する通り、アメリカ人はとにかく何をするにあたっても結社を作って運動すると言えるほどであり、その主題は無数にわたりました。そこでは問題主導的に主題設定がされるのであり、主題相互の関係は錯綜したものになります。言い換えれば、結社を単位として見た場合、社会が単一の組織原理によって構造的に分節されているとはとても言えないという状況が生じていたことになります。そしてまさに、現代のネットワーク・コミュニティが持っているのも同様の性格です。

すべての年齢、すべての地位、すべての精神のアメリカ人たちは、絶えず団結している。彼等はすべての成員たちが参加する商工業的団体をもっているばかりではない。なお、彼等は、他の無数の種類の団体をもっている。すなわち、宗教的、道徳的、重大な、無用な、ひどく一般的な、極めて特殊的な、巨大な、ひどく小さな、諸団体など。アメリカ人は祭を祝うために、神学校創設のために、宿屋を建造するために、教会を建てるために、書物を普及させるために、遠隔地に宣教師たちを派遣するために、団結する。彼等はこのようにして、病院をも刑務所をも学校をもつくる。そして最後に、真理を明らかにし、または偉大な実例にたよって、ある感情を発展させようとするときにも、彼等は団結する。

(トクヴィル 邦訳 下200-201)

トクヴィルがここで指摘しているのは、王権・多数者の専制に対する自衛手段としての政治的結社以外のものである。広大かつ分散的な社会において文化を維持することが結社の氾濫の背景にある、とトクヴィルが指摘している点に注意。

トクヴィルはまた、メディアと結社の関係も指摘している。

協力を必要とする人々のひとりびとりに、彼の私益は自らの努力を、他のすべての人々の努力に自発的に結びつけさせないではおかないのだ、ということを説得することができる場合を除いては、人々が互いに堅固にそして永続的に結合していないときに、多数の人々を共同的に行動させることはできないであろう。

このように多数の人々を団結させることは、新聞の助けをえてのみ、日常的にそして好都合に行なわれうるのである。同一瞬間に、無数の人々の精神に同一の思想をうえつけることができるものは、新聞だけである。

(邦訳 208-209)

したがって、団体と新聞の間には、必然的関係がある。すなわち新聞は団体をつくるし、団体は新聞をつくるのである。

(邦訳 210)

すなわち、ネットワーク上のコミュニティは、ディストピア論において我々の社会を支えるものと想定されていたような「宿命的な所属の単位」ではなく、各個人のその場その場の価値関心や状況に応じて選択され離合集散する任意集団に他なりません。そのようなものである以上、バルカナイゼーション、すなわち価値観をあらかじめ共有するものだけで自閉的な空間を作り出す危険は常に現実のものであると言わざるを得ないでしょう。対立・抗争、あるいは討議と熟議の排除された無数の小サークルへと社会が解体されてしまうならば、やはり技術発展の結末はディストピアであるということになるのでしょうか。

問題の再編 —— 現状の定位

そこで問題は、これらコミュニティの乱立と非=排他的な重層化という状況をどのように位置づけるかという形に変形されます。ここで現状は一時的なものに過ぎず、ユートピアまたはディストピアというモノリシックな世界に帰着すべき存在であるとする考え方があり得ましょう。例えば廣瀬克哉氏は、ネットワークが今後たどる可能性のあるシナリオを以下の三つに整理しています。

第一は覇権化であり、新技術が社会へと定着することによって、大量の資源を動員できる大企業・国家が相対的に有利となり、そのヘゲモニーが復活するというものです。ここで念頭に置かれているのはアメリカ及びアメリカの情報技術産業の発展です。世界規模で存在していると言われる通信傍受システム「エシュロン」や、大規模なメイル傍受・フィルタリングシステムである「カーニボア」に関する報道が典型的ですが、情報技術が国家による管理強化の道具になり得るという危機意識が背景にあるでしょう。

第二はアナキー化であり、大澤氏や西垣氏が指摘しているように、現代社会を成立させている基盤が失われることによって、社会は崩壊に向かいます。廣瀬氏はここで、単に機能的な次元において秩序維持が困難になるのみならず、「宿命的な所属の単位」の崩壊によって公共圏を成立させる意思が失なわれ、民主的正統性の形成プロセス自体が放棄される危険性を指摘しています。

第三のシナリオが民主化です。廣瀬氏がここで構想するのは、「宿命的な単位」としてネットワーク全体を取ることによって、自律的な統治機構を再構成することです。廣瀬氏によれば、「多様なコミュニティは、サイバースペースそのものの存立に全面的に依存しており、したがって、現時点の事実問題としてはインターネット全体の存続は個々のコミュニティにとって宿命的な課題なのである」ということになるのです。廣瀬氏にとって現状はまさに崩壊と安定のあいだの剣が峯であり、「情報技術という新しい手段にふさわしい形での間接民主主義と、手続的正統性の確保」が緊急の課題として把握されることになります。

サイバースペースという仮想空間が、現実社会における領域性を空洞化させ、物理的な制約によって成立していた単位の宿命性を希薄化させていくことはたしかであろう。そしてサイバースペース上には、個々人の自由意志によって選択することが可能な——したがって宿命的でない——多様な単位が成立する。しかし、この多様なコミュニティは、サイバースペースそのものの存立に全面的に依存しており、したがって、現時点の事実問題としてはインターネット全体の存続は個々のコミュニティにとって宿命的な課題なのである。

(廣瀬 157-8)

実現可能性のある、したがって追求されるべき方向は、情報技術という新しい手段にふさわしい形での間接民主主義と、手続的正統性の確保にある。それによってはじめて、インターネットの維持管理という宿命的な単位における秩序維持のしくみに対して、より安定的で継続可能な民主的正統性を付与することができるようになるといえるのではないだろうか。

(廣瀬 159-160)

ここで、たとえネットワーク全体が「宿命的な単位」だということが事実であるとしても、それが社会の成員の大多数に認識されるかどうかは別の問題であるという、ミル以来の問題を持ち出すことによって第三のシナリオの現実性を疑問視することも可能でしょう。しかし私としてはむしろ、これらのシナリオがすべて、ネットワークがモノリシックな構造体に収束することを前提としている点に再び注目しなければならないと考えます。

現実社会との対応

と申しますのは、安定的な社会はモノリシックな構造体であるという仮定はすでに、現実社会において虚構になっていると考えられるからです。

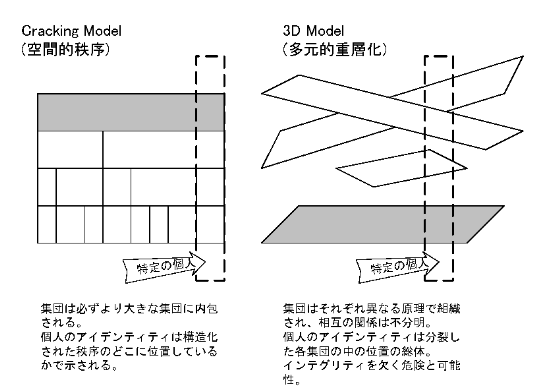

もともと、現実社会の法システムは、単一の組織原理によって分節され、下位の集団が必ず大規模な空間に包含されるという一元的な構造を持つ秩序としてイメージされていました。例えば国が都道府県に、県が市町村に。プライベート・セクタにおいても個人が集団を作り、さらに大きな集団に属し、最終的には国家に到達する組織の包含関係が想定されていました。そのような秩序をここでは「空間的秩序」と、ひとまず呼んでおきましょう。空間的秩序において問題解決の重要な手法となるのは、当事者たちが逐次分節されていく空間のなかでどのレベルに位置するのかを決定することであり、それによって自動的に適用されるべき規範を見出だすことができるとされました。例えば国際法上の主体性(私人は原則として法主体たり得ない)や私的自治の原則(国家規範に対する部分社会の独立性)といった制度を、この空間的秩序の性格を示す典型的なものとして挙げることができましょう。

国際法主体とは、国際法上の権利義務の直接の帰属者(Tr"ager)をいい、国際法上の権利能力(V"olkerrechtsf"ahigkeit)の有無がその認定基準となる。

(山本草二『国際法[新版]』122)

国家は、固有の権利に基づいて権利能力をもつ生得的・本源的な国際法主体であり、原則として、一切の権利義務が包括的かつ無制限に帰属する。

(同 123)

個人が出訴権または申立権に基づいて、国際機関の請求手続に直接に参加する資格をもちうるのは、特別の条約により当事者適格を与えられる場合であり、しかも事例は特定されている。また国際慣習法上は、個人に関する請求であっても、これを国際的に提起する資格をもつのは国家であるとの原則(……)が今日もなお維持されており、個人に国際法上の請求権を与えた事例はない。

(同 168)

直接適用説には次のような問題点がある。第一は、人権規定の直接適用を認めると、市民社会の原則である私的自治の原則が広く害され、私人間の行為が大幅に憲法によって規律されるという事態が生ずるおそれがあることである(……)当事者の合意、契約の自由は原則として最大限に尊重されなければならない。

(芦部信喜『憲法』98)

また参照、三菱樹脂事件(最大判S48.12.12 民集27巻11号1536頁)、昭和女子大事件(最判S49.7.19 民集28巻5号790頁)。

実体としては、しかし、例えば多国籍企業やNPO・NGOなどの登場と発展、文化・経済のグローバライゼーションによって、社会の包含関係を一意に定めることは困難さを増しています。井上達夫会員は、このような社会構造の変化を「多元的重層化」という言葉で表現しておられます。すなわちそこでは価値評価の軸自体が多元化することによって共約不能な価値対立が生じるのみならず、いかなる価値基準・手続によって紛争を解決するかという問題解決平面の設定をめぐる争いが先鋭化する傾向が見られるのです。

もちろん、例えば国家の枠を超える主体の関与する問題については、伝統的な国際私法の道具立てを用い、それらの主体を空間的秩序へ射影することによって、今もなお技巧的な問題解決はかろうじて成功し続けています。しかし、なお空間的秩序の枠を堅持することによって解決を与え続けるというのは将来に希望のある計画なのでしょうか。

この疑問は、ネットワークをどう捉えるべきかという問題とパラレルの関係にあります。仮に、ネットワークの内外を問わず社会を再びモノリシックな構造体へと収束させることが可能であるならば、廣瀬氏の処方箋は極めて妥当なものでしょう。しかし実際には、空間的秩序において中心的アクターであった国民国家の求心力は、第一に地方分権など下向きの、第二にEU統合など上向きの圧力によって揺らぎつつあります。空間的秩序は、ネットワーク社会において建設される以前に、現実世界においてすでに滅びつつあるように思われます。

ここにおいて私は、ネットワークの現状は多元的重層化が現に生じながら一つの安定した社会を形作っていると主張したいと思います。もしそうだとすれば、その社会においてその状況を支えている思想を探ること、社会のある構成原理を読み取ることには意味があるでしょう。そこで次に、ネットワークのコミュニティを支える思想についてご説明しようと思います。

コミュニティを支える思想

無保証と自己責任

さて、インターネットの通信規則を規定しているのは、RFCと呼ばれる文書群です。ここで注目されるのは、そのRFCが完全に無保証のものとして提供されている点です。RFCを制定しているThe Internet SocietyとThe Internet Engineering Task Forceは、同時にこう宣言しています。すなわち、「明示的であれ暗黙のものであれ、すべての保証を拒否する。これにはここに含まれる情報を利用することが何らかの権利を侵害しないことの保証や、特定の目的への合致や商用化可能性の暗黙的な保証のすべてが含まれるが、それに限定されるものではない」。RFC2026によればこの宣言はISOCの規定制定に関わるすべての文書に含まれるべきとされています。

この文書及びそこに含まれる情報は『as is』の状態で提供されており、The Internet Society及びThe Internet Engineering Task Forceは明示的であれ暗黙のものであれ、すべての保証を拒否する。これにはここに含まれる情報を利用することが何らかの権利を侵害しないことの保証や、特定の目的への合致や商用化可能性の暗黙的な保証のすべてが含まれるが、それに限定されるものではない。

(RFC2026 p. 32)

すなわち、すでに膨大な量が行なわれているインターネット上の通信がきちんと意図した通り相手方に到達するものは誰もいません。従来の通信が通信業者による保証を受けていたのとは対照的な事態であり、インターネットは利用者が自らの責任において利用すべきもの、自己責任の世界であるという特徴が明らかになっています。

FSFとGNU —— 自由の強制

自己責任原則と相互扶助の関係をより鮮明に表現しているのが、Free Software FoundationによるGNU運動です。FSFを設立したリチャード・ストールマンは、ソフトウェアの商業的独占に反発してGNU運動を発足させました。その思想は、GNUが発表したさまざまな文書によるのみならず、彼らが自らの成果であるソフトウェア群に対して適用しているGPL(GNU一般公有使用許諾書)において表現されています。

c.1985、Richard M. Stallman、GNUプロジェクト開始。<br>Free Software Foundation (FSF) の設立

ストールマンによれば、ソフトウェア販売会社はその内容を秘密にし、独占的に所有することでユーザを分割支配しようとします。一般的に商品として販売されているソフトウェア、それをフリーソフトウェアと対比してクローズドソフトウェアと呼びますが、そこではソフトウェアの製作者がその内部構造を秘密として独占します。利用者の側から言えば、例えば内部の構造を解析してより自分の目的に適した形にするといったような変更の権利を手放すことによって、製作者による保証というサービスを得ることができるシステムです。ユーザがソフトウェア会社に対して改善・改良の要求をする可能性はありますが、ユーザ自身が変更権を手離した帰結としてユーザ間のコミュニケーションと連帯の可能性がそこでは失われているのです。ストールマンが問題視したのはまさにこの点でした。彼はソフトウェアに対する独占的所有を排除することで、個々のユーザが自由に技術を進化させ、その進化を共有することができるという、相互扶助に基いた社会を築こうと考えたのです。

GPLとフリーソフトウェアの思想は多くの人々の賛同を集め、現在ではFSF以外が作ったソフトウェアの中にもGPLをライセンス条項として適用しているものが数多くあります。おそらくそのもっとも大きな例は前述したLinuxでしょう。GPLの内容については資料を参照していただきたいと思いますが、いくつかの点を強調しておきたいと思います。

第一に「フリー」が自由の規定であること。フリーはあるソフトウェアを実行し、改良し、かつその改良点を人々と共有する自由です。配布が自由とされていることから、その際に人々が妥当と考えるであろう経費以上のものを代価として要求するような配布サービスは競争によって淘汰されるであろうと考えられていますが、無償性は中心的な課題ではありません。すなわちGPLは反=商業的ではなく単に非=商業的です。むしろその淘汰のプロセスとして市場原理を信頼している点に、ここでは注目するべきでしょう。

「フリーソフトウェア」のフリーは、ユーザがソフトウェアを実行、コピー、配布、研究、変更、そして改良する自由のことを指しています。もっと厳密に言えば、「フリーソフトウェア」のフリーとはそのソフトウェアのユーザに与えられる4種類の自由を意味しています。

・目的を問わず、プログラムを実行する自由(第0の自由)。

・プログラムがどのように動作しているか研究し、そのプログラムにあなたの必要に応じて修正を加え、採り入れる自由(第1の自由)。ソースコードが入手可能であることはこの前提条件となります。

・身近な人を助けられるよう、コピーを再配布する自由(第2の自由)。

・プログラムを改良し、コミュニティ全体がその恩恵を受けられるようあなたの改良点を公衆に発表する自由(第3の自由)。ソースコードが入手可能であることはここでも前提条件となります。

(The Free Software Definition)

第二にそこでは、提供するものではなく利用するものに、つくり出すものではなく受け入れるものに責任の所在が転換されていること。念のために言えばGPLは利用者が誰かに保証してもらうことを否定してはいません。保証を求めるユーザの期待は(市場原理によってその対価が妥当なものである限りで)満たされるでしょう。そこで許容されていないのは、ユーザに対して自由を放棄するよう強要することだけです。

第三に、GPLは単なる自由放任ではありません。そこで保障されている権利は否定されることができませんし、放棄するように求めることもできません。また、GPLの規定はその成果に依存して作成されたプログラムに伝染していきます。言い換えれば、そこでは自由が強制されているのです。

我々がフリー・ソフトウェアについて言う場合は自由のことに言及しているのであって、価格のことではありません。(……)このようなユーザの権利を守るために、我々は、何人もこれらの権利を否定したり、あるいは放棄するようにユーザに求めることはできないという制限条項を設ける必要があります。これらの制限条項は、ユーザが、フリー・ソフトウェアの複製物を頒布したり変更しようとする場合には、そのユーザ自身が守るべき義務ともなります。

(GNU一般公有使用許諾書)

法システムとの関係

しかしここで、GPLの有効性を保障しかつ強制しているのが、国家による法システムに他ならない点に注意しなければなりません。「自由」という価値をコードの所有形態によって強制しているのがGNUプロジェクトであり、コードによる自由の強制を可能にしているのが国家による法体系です。いわば自由と国家はここにおいてすでに共犯関係にあるのです。

発表の冒頭近くで、フリーソフトウェアの発展がコミュニティによって支えられていると述べました。しかし考えてみれば、インターネット上のコミュニティの持つ流動性と非=排他性は、フリーソフトウェアの持つ性格とパラレルになっています。GPLのようなライセンス条件下では、ソフトウェア自体もまた自由に離合集散していくことは容易に予想し得ると思います。一方でユーザ間の連帯を可能にし、他方その流動性を保障するというのが、フリーソフトウェアの秩序ということになるでしょう。

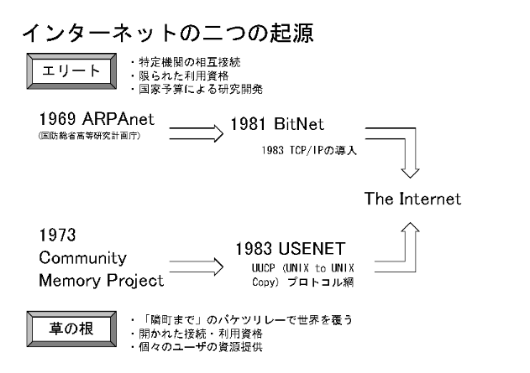

我々はここで、インターネットという存在もまた、異なった思想と欲望の同床異夢によって生み出された、当初から複合的な存在であったことを想起しなくてはなりません。アメリカ国防総省の研究成果という性質を持つARPANETと、個々の利用者がそれぞれ近くの他人と相互接続を行なうことによって世界を覆うネットワークを構成しようとしたUSENET。廣瀬克哉氏と古瀬幸広氏はこの点から、インターネット全体が「エリートと草の根の合流」であったと指摘しています。

前者はARPA (Advanced Research Projects Agency: 米国防総省高等研究計画庁)の研究を元にしたもの。ただし、その当初から現在のRFC (Request for Comment)による規格形成を実現していたことや、両者のあいだに人的・エトス的に大きな差がない点は留保されなくてはならない。

この分裂的性格は、ネットワークそれ自体の持つ社会的インパクトにも反映しています。たやすく予想されるように、ネットワーク技術それ自体は、情報流通を促進しコミュニティを統合する結合的なモメントと、発言と受容の機会が均等に保障されることによって統合と協力が必然ではなくなるという分散的なモメントを同時に帯びています。この反対方向を向いたモメントのいずれかが終局的な勝利を収めると考えるところにユートピア論とディストピア論の二極分化が生じます。しかし、両モメントの緊張関係自体を安定して取り込むシステムが形成されれば、そこに一種の動態的な安定がもたらされるでしょう。

1) 結合的 —— コミュニティの統合

2) 分散的 —— 社会のバルカン化

法システム「領域的支配」「最終的権威の独占」「強制執行力の独占」

ネットワーク「領域の不在」「最終的権威の不在」「強制執行力の不在」

そして、フリーソフトウェアの自由が国家によって支えられていたように、その動態的安定も単なるアナーキーではなく、特定の規範的基盤、おそらくは国家に支えられた秩序であるということになるでしょう。ただし、ネットワークにおける自由がコミュニティの存在によって支えられていたにもかかわらず、そこにおけるコミュニティが「宿命的な所属の単位」ではすでにないのと同様、そこにおける国家はすでにアイデンティティの帰属対象ではないと考えられます。また、そうしようという試みも実りあるものとは考えられません。何故なら、現在の国家を中心とした法システムが「領域的支配」「最終的権威の独占」「強制執行力の独占」という要素を土台に成立しているのに対し、ネットワークでは「領域の不在」「最終的権威の不在」「強制執行力の不在」というまったく逆の事態が進行しているからです。そしてネットワーク外の現実世界においてもこれらの要素が揺らぎつつあることについては、先に述べた通りです。

なにがなすべきことか(おわりに)

では我々はどうするべきなのでしょうか。簡単にそれを、ネットワーク社会の動態的安定を支えられるようなものとして国家と法システムを構想すること、と言うことができるかもしれません。それは多元的に重層化した部分社会を、再び法システムの下に包摂する試みです。念のために言えばしかし、その際にイメージされている法システムは、部分社会が秩序よく構造化された現在の国民国家システムのようなものではあり得ません。そうではなく、様々な価値基準を抱えながら離合集散を繰り返す部分社会のあいだで生じる紛争を、単一の価値基準を実力によって強制することによってではなく、そのたびに適切な問題解決の平面を設定してやることによって解決するためのシステムということになるでしょう。それによって何が得られるか、有体に言えばそれは、無秩序な実力行使による自力救済を秩序ある自力救済へと縮減することに過ぎないかもしれません。

しかしここで、山内進氏が中世における決闘裁判の性質を、次のように定位していることを参照する必要があるでしょう。山内氏によれば、モンテスキューが「賢明な仕方で運用される愚かなこと」と呼んだ決闘裁判は、その存続にあくまで固執した地域権力によってすら神判(神による真実の顕現)と信じられていたわけではなく、一面において裁判という形を取りながら侵食してくる中央権力の強制手段への抵抗であったとともに、他面では強制的執行力たる集権的権力の不在という状況において大規模武力紛争を抑止し、自力救済を「神聖で公的な個人戦」へと転化することによって争いを法システムの内部に閉じこめる手段であったということになります。

地域権力が『慣習』にこだわったのは、決闘を心から神判と信じ、その維持をあくまで期待したからではなく、王権の象徴である裁判で、国王の意思を容易に貫徹させず、中央集権化を阻止するためではなかったか、ということである。(……)自力救済の『慣習』を否定することは、その担い手たちの自立性を否定することである。

(山内 101-102)

決闘裁判は、紛争を自力で解決するための神聖で公的な、一対一の戦いであった。(……)武力と暴力が跋扈し、これを抑えきる公権力はいまだに生成途上であった。(……)この集団的争い[自力救済としての集団的実力行使のための私戦=フェーデ]を裁判の中に閉じ込め、神聖で公的な個人戦に転化させ、自力救済を復讐の連鎖から断ちきろうとするのが決闘裁判だった。

(山内 176-177)

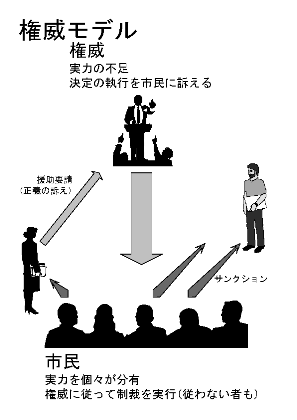

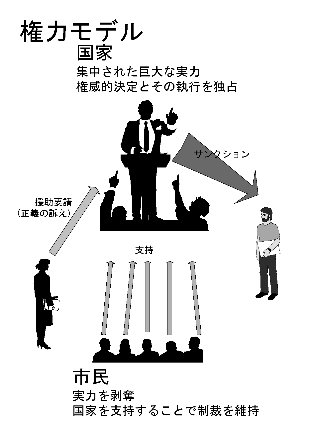

そこで実現されていたのは執行力なき秩序です。ある権威的な決定がなされることが可能であれば、集中された執行機関を欠く状況においても分散した実力による自力救済によって一定の秩序が可能ではないかということを、この例は示唆しています。そのようなシステムを「権威モデル」と呼ぶことができるでしょう。そこで実力を分散的に保有している具体的な他者への援助要請として定位される正義への訴えは、我々の法システムにおいて「抽象的な第三者への援助要請」へ進化することになります。抽象的第三者として社会の中で唯一の実力を保持するのが国家であり、そのような国家権力を形成することで実現している秩序は、「権威モデル」と対比して「権力モデル」と呼ぶことができるでしょう。

各当事者は(……)さまざまの水準で、社会の他の構成員(第三者)と相互行為の網の目によって直接に結ばれており、またその第三者を通じて間接的に紛争の相手方とも結びついていることがある。紛争当事者をとりまくこれらのさまざまの第三者が、紛争過程に直接的・間接的に影響を及ぼすのであり、紛争過程は、この第三者の影響を抜きにしては全く理解しえない。このように紛争過程が第三者からの影響によって規定される側面を、紛争過程の「社会的次元」と呼ぼう。(……)一般的には、Aには、他の行為者に働きかけて援助を求める可能性が残されているのであり、実際何らかの形でそれを求めるのである。そして、第三者の援助が得られるか否かが、しばしば、紛争の帰趨を決定する鍵になるのである。

(六本佳平『法社会学』101-102)

紛争当事者は、自己の周囲の不特定の第三者の自発的な、直接的または間接的な関与の可能性にそなえて、紛争の争点や経過について正確な(または自己に有利な)情報が第三者に伝わるよう慎重な配慮をするであろう。しかし、その基本的な形は、紛争当事者が、紛争の過程で自己の要求が「正しい」ものであることを主張するというものである、すなわち、当該の不特定の第三者の間で一般的に承認されている何らかの規範的規準(法的なものであれ道徳的なものであれ)に照らして、自分の要求が是認されるべきものであるという主張である。(……)これは、当事者が意識すると否とに拘らず、当該の紛争ないし紛争当事者に直接関わりのない第三者の当為の関心に訴える伝達行為であり、不特定の第三者が自らの規範的評価に基づいて有形・無形のさまざまのかたちで関与する潜在的可能性に対する働きかけとして、機能する。

(六本佳平『法社会学』103)

しかし考えてみれば、執行力なき法という権威モデルは、現在でも国際法という国家法システムの外部に残存しています。また、ご存知の通りローマの訴訟において法務官のなすべきことは方式書によって当該の紛争が法的にいかなる形式に整理されるかを示すとともに、審判人を任命して訴訟という形式を開始することであり、かつそのことに尽きました。共和政ローマは常備軍・警察といった強制執行力を欠きながら、現在の法システムに至る法の世界を生み出してきたのであります。あるいは我々は現在の「権力モデル」における法のイメージを所与のものと考え過ぎ、「権威モデル」を過度に周縁化してきたのではないでしょうか。

ローマの司法は、[共和政の]はじめから、国家権力つまり政務官(当初は最高長官ないし統領、後には法務官)が今日よりもはるかに小さな権力ひかもたないということを特徴としていた。原則として、原告がみずから手続を開始し、被告とともに手続を進めた。政務官は、単に訴訟を見守り、訴訟が成り立つように面倒を見たにすぎない。両当事者は、争いの解決をめざして手続を進めるに先立って、どの訴訟方式(訴訟の枠組)によるかについてまず話をつけなければならなかったが、政務官は自己の権威を活用して、この点に関する合意の成立を促した。そういう形で、国家の影響力が示されたのである。

(ブライケン)

従って、我々の前にある課題をアフォリズム的に表現してみるならば、あるいは「ローマに帰れ」ということになるかもしれません。ネットワークという自力救済に頼らざるを得ない空間を、なお法的な紛争解決の枠組に包摂すること。それが可能であるような法システムを構想すること。若輩の身をかえりみずに言うならば、現在の我々と法哲学に求められているのは、そのような国家と法のあり方を積極的に定位することであると思われます。

ご静聴ありがとうございました。

Bibliography

- GNU General Public License (version 2), http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

- GNU Document ``The Free Software Definition'', http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html → 八田真行(訳)「フリーソフトウェアって何?」http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ja.html .

- RFC2026 ``The Internet Standards Process -- Revision 3'', ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2026.txt .

- Jochen Bleicken, Die Verfassung der romischen Republik : Grundlagen und Entwicklung (F. Schoningh 1975) → 村上淳一・石井紫郎(訳)『ローマの共和政』 (山川出版社 1984)

- Michael Hauben and Ronda Hauben, Netizens: on the History and Impact of Usenet and the Internet (IEEE Computer Society Press 1997) → 井上博樹・小林統(訳)『ネティズン: インターネット、ユースネットの歴史と社会的インパクト』(中央公論社 1997)

- Paul Levinson, Digital McLuhan: A Guide to the Information Millenium (Routledge 1999) → 服部桂(訳)『デジタル・マクルーハン: 情報の千年紀へ』(NTT出版 2000)

- Alexis de Tocqueville, De la D'emocratie en Am'erique → 井伊玄太郎(訳)『アメリカの民主政治』(講談社 1987)

- 大澤真幸『電子メディア論: 身体のメディア的変容』(新曜社 1995)

- 佐藤俊樹『ノイマンの夢・近代の欲望: 情報化社会を解体する』講談社選書メチエ 87 (講談社 1996)

- 西垣通『聖なるヴァーチャル・リアリティ: 情報システム社会論』(岩波書店 1995)

- 服部桂『メディアの予言者: マクルーハン再発見』(廣済堂出版 2001)

- 廣瀬克哉「「情報革命」と権力: 覇権化・アナキー化・民主化の相剋」in: 井上達夫(編)『岩波 新・哲学講義 7 自由・権力・ユートピア』pp. 125--164 (岩波書店 1998)

- 古瀬幸広・廣瀬克哉『インターネットが変える世界』岩波新書 (岩波書店 1996)

- 山内進『決闘裁判』(講談社 2000)

ネットワークとコミュニティ: 情報化社会論の二極分化を超えて

大屋雄裕(名古屋大学)

現代社会を大きく変容させつつある情報化の進展によって、社会は終局的にどのような姿を描くことになるのか。この点をめぐる言説は、大きく二つの極に分化しながら、しかし同一の前提に立っているというのが本発表の第一の視点である。

第一の極を「ユートピア論」と呼ぶことができよう。技術の発展は流通する情報の量を急激に増加させつつあるが、ある段階でこの変化は単に量的のみならず質的なものに転化するだろう。例えば、インターネットの発展によって平等な発信能力が社会を構成するすべての主体に保障され、コミュニケーションに対する物理的・時間的な制約が弱体化することは、集合的意思決定に各人が直接参加するという直接民主制が現代において再び現実化可能であることを意味するのかもしれない。

一方、技術発展によって我々の生に課された様々な制約が取り払われることが幸福を約束するとは限らないという考え方もある。第二の極である「ディストピア論」は、我々の社会が人間の背負う限界を前提として可能となっていることに注目し、技術発展がその限界を破壊することによって現代社会の基礎が掘り崩されると警告している。例えば、自らの名と存在を賭けて発言するという制約を持たないインターネット上の匿名掲示板において、いかなる言説が展開されているかを想起しよう。「自分にとって必然的・宿命的な所属の領域」の終焉によって個人のアイデンティティが消失するとする大澤真幸の所説も、このディストピア論の典型と考えることができる。

しかし、インターネットに代表されるコンピュータ・ネットワーク、あるいはその上に構築される社会は、モノリシックな構造体——単一の組織原理によって構成され、一定の性質を全体が共有する存在——に収束するのだろうか。マクルーハンがグローバル・ビレッジを構想したとき、それが世界規模の小さなコミュニティとして規定されていたことが想起される。それは情報技術によって統合と収斂の進んだモノリシックな社会の究極の姿だが、はたしてその到来は必然のこと、あるいは規範的に望ましいことなのだろうか。

そこで本発表における第二の視点として、現在ネットワーク上で展開されている様々な「コミュニティ」を取り上げて考察する。最近、特にサーバ向けOSとして注目されているLinuxが代表例だが、インターネットを支える技術の多くはFree Softwareと呼ばれるfreeな(この言葉自体が「自由」と「無償」の多義性を帯びているが、ここで注目すべき要素は前者にある)ソフトウェア群によって実現されている。

開発・改良によって直接的な利益を得ることができない製品が、なぜ発展するのか。それを支えているのが、彼ら自身「コミュニティ」と名乗る、ネットワーク上で構成された人間関係である。コミュニティはメイリングリストなど様々な手段を介し、OS・特定のアプリケーション・地域など様々な主題を中心として構成されているが、共通しているのは相互扶助原理を基盤とするvoluntary association的性格である。

ネットワーク全体を一つの社会と考えるなら、その内部においてコミュニティという継続的な人間関係が維持し得ていることを根拠としてディストピア論を反駁し得るように思われる。だが同時に、ネットワーク上のコミュニティが、地域共同体のような一般的コミュニティとは大きく異なる特徴——参入・離脱における非常に強い任意性と、複数のコミュニティへの加入を許容あるいは当然視する非=排他性——を持っていることにも注意しなくてはならない。すなわち、ネットワーク上のコミュニティは宿命的な所属の単位ではなく、価値観を共有する者だけで自閉した空間を作り出すバルカン化の危険は常に現実のものである。対立と抗争の排除された無数の小サークルへと社会が解体されてしまうならば、やはり技術発展の結末はディストピアであるとしか言われ得ないのではないだろうか。 そこで問題は、これらコミュニティの乱立と非=排他的な重層化という状況をどのように位置付けるかという形に変形される。第一に、現状は一時的なものに過ぎず、ユートピアまたはディストピアに帰着すべきものだと考える立場があり得よう。例えば廣瀬克哉は、ネットワーク全体を宿命的な所属の単位と考えることによって「情報技術という新しい手段にふさわしい形での間接民主主義と、手続的正統性の確保」を目指さなくてはならない

としている。そこでは現状が安定と崩壊のあいだの剣が峯と定位されているのだ。

それに対し本発表は、むしろ社会を構成する原理自体を見直すことによって、コミュニティ乱立という現状を一つの安定した社会と考えるとともに、その原理の影響範囲を見定めることができないかと考える。これが本発表の第三の視点である。

第一に我々は、インターネットという存在が当初から異なる思想と欲望(ARPANETとUSENETという二つの源流に注目しなくてはならない)の同床異夢によって生み出された複合的な存在だったことを見逃すべきではない。たやすく予測されるように、ネットワークの技術それ自体は、情報流通を促進しコミュニティを統合する結合的なモメントと、発言と受容の機会が均等に保障されることによって統合と協力が必然ではなくなるという分散的なモメントを同時に帯びている。いま生じつつある複合的な秩序、コミュニティが世界規模で乱立するという事態は、この世界を作り出し規定してきた要素の帰結でもある。

第二に我々は、Free Softwareを支える思想に注目しなくてはならない。その代表的な提供者として運動を鼓吹し続けてきたFree Software Foundation(FSF)は、Free Softwareのあり方を(やや極端に)規定する「GNU一般公有使用許諾書(GPL)」をライセンス条項として普及させてきた(FSF以外のFree SoftwareにもこのGPLは利用されている)。そこに示されているのは自己責任原理であるとともに、自由の強制である。利用者はソフトウェアに改造を加えることも頒布することも自由であり、頒布の対価を徴収することもしないことも許容されている。その代償は「無保証」であり、すべてがas isで提供されるという事態に耐えることである。しかしここで、第三者に庇護される自由が禁止されていないことに注意しなくてはならない。各人は自ら身を守ることも、第三者に対価を支払うことによって庇護されることも可能である。ただ一つ、庇護の代償に自由を放棄することを他者に強制することのみが、そこでは許されていないのだ。

ここに我々は、外部効果論を超えた地平を見出すことができる。空間という属性に大きく依存する秩序において、外部効果の存在は独立人を許容することができない(少なくともそう典型的には説かれてきた)。そこでは下位の集団が必ず大規模な空間に包含されることによって、一元的な構造を持つ秩序が形成された。それをここでは「空間的秩序」と、ひとまず呼んでおこう。空間的秩序において問題解決の重要な手法となるのは、当事者たちが逐次分節されていく空間のなかでどのレベルに位置するのかを決定することであり、それによって自動的に適用されるべき規範を見出だすことができるとされた。例えば国際法上の主体性(私人は法主体たり得ない)や私的自治の原則(国家の規範は部分社会に適用され難い)といった制度を、この空間的秩序の性格を示す典型的なものとして挙げることができよう。

実体としては、しかし、空間的秩序はすでに虚構であったと言われるべきである。多国籍企業やNPO・NGOなどの簇生、文化・経済のグローバライゼーションによって、社会の包含関係を一意に定めることは困難さを増しているからだ。国際私法の道具立てを用い、それらの主体を空間的秩序へ射影することによって、今もなお技巧的な問題解決はかろうじて成功し続けている。だが価値評価の軸自体が多元化することによって共約不能な価値対立が生じ、それによって問題解決平面の設定をめぐる争いが先鋭化する傾向が見られる現在、この秩序の枠を堅持することによって解決を与え続けることは可能なのだろうか。あるいはそれは正当なことなのだろうか。

無数のコミュニティ、あるいは異なった組織原理に基づく部分社会が乱立すること、そこにおいて我々が宿命的に共有する属性といったものを失いつつあることはすでに一般の社会において生じつつある前提であり、ネットワーク上の社会はそのような傾向をいわば先取りしているに過ぎないのではないか。そのとき、異なった原理・価値観によって形成され、互いに共通の基盤を持たない部分社会同士で発生した問題を、どのように処理することが可能なのか。それに対して国家ないし法はいかなる解決を提供し得るのか。このような問いに答えることが現代における法哲学の一つの課題であると個人的には考えている。本発表においてどこまでその問いに答え得るかは明らかでないが、そのような社会においてなお問題を解決する——より正確に言えば、問題を解決する地平を部分社会を貫通して強制的に設定する能力を国家・法の積極的役割として定位することを一つの解答とすることを目標として、本発表に臨みたい。

HOME

HOME